�S�^�X

���h�����}�[�L���O

�q�r�h��R�A�`�������������@�u���������������@�i�������P�O�@�j�A�v�D�m���D�S�X�P�R�T�U�B

�O��i���x�� �v�D�m���D�P�T�O�W�P�U�j�Ɣ�r���Č`�̕ω����~���������̂ŁA�A���e�i�}�X�g�L��A�Z�r���ցA�v�D�m���D�S�X�O�O�O�O�ԑ�̋@�̂�I�B

�h���͂V�T�^���W�R(�V�W�P�Όn)�^�V�U�ŁA�n�l�o�f�Ƃs���� �h�o�l�r �b�������� �b���������|�q�����������������@�f�����������Q�l�ɒ��F�B

������Ƌ@�t�@���������玑�����A�h�o�C�X�����B���ӁB |

|

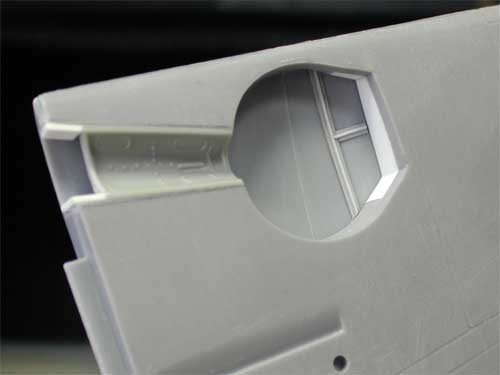

�h���͉��n�ɃT�t���������h�聨���h�聨��h��̍H���B |

|

�F����ς��Ȃ���h��d�ˁA�����o���Ŕ����ȕω���_���B

�o���P���N���C�c�͌��n�ŏ�����Ă���悤�Ȃ̂ŁA�L�^�ʐ^���Q�l�Ƀ^�b�`�A�b�v�������B |

�@

|

���_���ʂ͐��F�p�ӂ��ċC���ɂڂ����Ă����i�r���摜�j�B

���ʃp�^�[���͑S�̂��c���o���Ȃ��̂ő��@�i�v�D�m���D�S�X�P�S�O�V�A�S�X�P�R�Q�R�j���Q�l�ɂ����B

���ƁA�o���P���N���C�c�����������ɁA���_���ʂ������I�ɒlj����Ă���悤���B |

|

�Z���e�[�v�ɂă}�X�L���O�����āA�˂����킹�œh���B |

|

�O�F���̍ו��͋L�^�ʐ^����͓ǂݎ�ꂸ�A�������R�|�T���@ �v�D�m���D�S�X�P�S�O�V���Q�l�ɎO�p�R�͏c�U�A���X�A�R�[�i�[�̐��L��Ƃ����B�|�[���Ɍ����Ă��c�_�͓˂����킹�A�O�p�R�͖ʑ��ɂ���`���B

���݂ɂu���������������@�͋@�Ԗ��L����ԂŎB�e����Ă��邪�A�����ɂ��Ɗ��蓖�Ĕԍ��͔��S�B |

|

�T�^�P�Q

�}�[�L���O����`�����B

���@�̓X�e���V�����@�̑S�̂ɒ��J�ɋL������Ă���B

�r�j�x�l�n�c�d�k�r�^�S�W�|�O�P�P�ł͞��_�J�[�h�̞��_���Z���A�`�Ɖ����ԁA�J�[�h�̉���肪���ɂȂ��Ă��邪�A�L�^�ʐ^�ł͐Ԃƍ��̈Ⴂ�����炸�J�[�h�̉����͐Ԃɂ����B |

|

�r�C�Njy�э������㕔�J�o�[�̓n�Z�K���𗬗p�����B

�X�s�i�[��͍��Ƃ������A�R���̂P���̉\�����L��B |

|

�����ǂ͔����t�߂̌`�L�^�ʐ^����͔��ʂ������A�D�݂Ŋp�̗������^�C�v�i�R�O�X�^�̃o���G�[�V�����̂P�j�Ƃ��A�ו��͇T�D�^�m�i�f�P�P�A�l�����������@���Q�l�ɂ����B |

|

�V�^�Q�U

�悤�₭�嗃�Ɏ�肩����B

���ʌ`�A���f�ʂ͎��@�̃C���[�W���悭�͂�ł���B

�^�C���o���W�̓t�W�~�i�ЂƂ܂�菬�����̂ŋC�ɂȂ���͎��삵�Ăˁj�𗬗p�B

���ƁA���������͗��[�㉏���L�^�ʐ^���Q�l�ɋC�������Ɨǂ��B |

|

�r���e�ɂ͂e���f�ɕύX���A�����͂���炵���lj��H��i���x�� �f�|�P�O�̃p�[�c���ڐA�j�������B

�^�C���T�C�Y�͂U�U�O�����~�P�U�O�����̏��o���W�^�C�v�B |

|

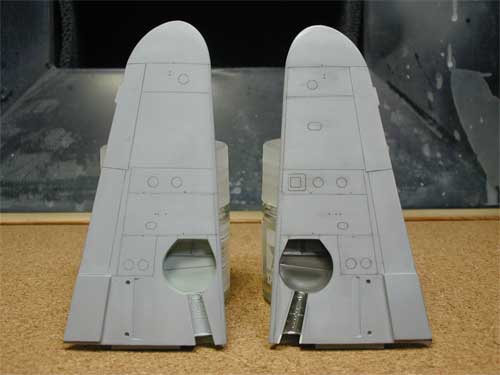

�L�^�ʐ^����E�����ʂ͂V�U�C�������ʂ͖��h���Ɣ��f�B

����͍��E�̃o���P���N���C�c�̈Ⴂ����A�����������������̂Ɛ���B

�����Ƃ��ĂP�D�v�D�m���̋߂��@�́i�v�D�m���D�S�X�P�R�Q�R�^���V�ԋ@�A�v�D�m���D�S�X�P�R�T�S�^�Q�|�Q�j�����^�C�v�̃o���P���N���C�c�ɂV�U�B

�Q�D����ȍ~�̂v�D�m���̋@�́i�v�D�m���D�S�X�P�S�O�V�^�R�|�T�j�͍����^�C�v�̃o���P���N���C�c�ɖ��h���������B

�ȏ�̗��R�ŋr���e�ɂ�h���������̂́D�D�D�D�㉺�p�[�c�ڒ���ɁACamouflage & Marking of the ANR 1943-1945���͂��B

����ɂ��ƁA�ǂ��������V�U���ۂ��i���[������j�B

�X�ɁA�v�D�m���D�S�X�P�R�R�R�͍����^�C�v�̃o���P���N���C�c�ɖ��h�������D�D�D�D�B�i�܁j

��햖�������牽�ł��A���Ȃ̂ˁB |

|

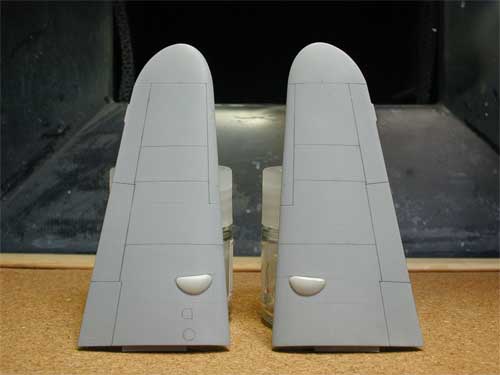

���������͖ؐ����[���h�ɒ��蒼�����B

�������ʁA�E����ʁB |

|

�H���̏������O�シ�邪�A�R�N�s�b�g����̂Q�S�u�o�b�e���[�J�o�[�̓v���ނŒlj��H��������B |

|

���h�̓��x���A�G�����n�E�x�̓L�b�g�̃p�[�c���Ďg�p�����B

���x���̃p�[�c�́A�N���b�N����ꂿ�Ⴂ�܂����Ƃ��B |

|

�Q�O�P�W/�P�P/�Q�Q

�ĊJ�B

�嗃�p�[�c���s�����m�ꂸ�Ȃ̂Ńe�C�N�Q�B

�嗃�t�������̓��x���f���ڐA�����B |

|

�P�Q/�S

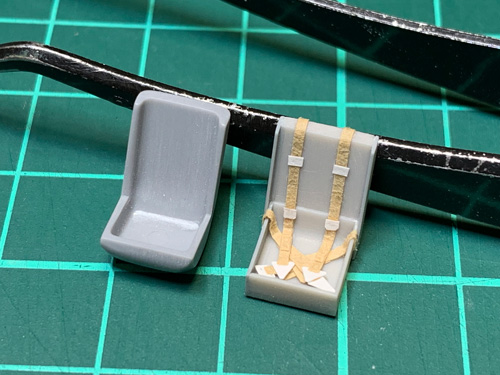

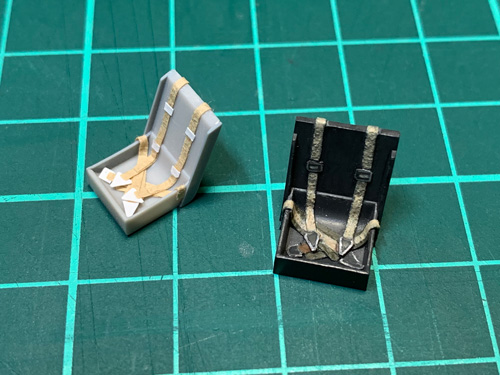

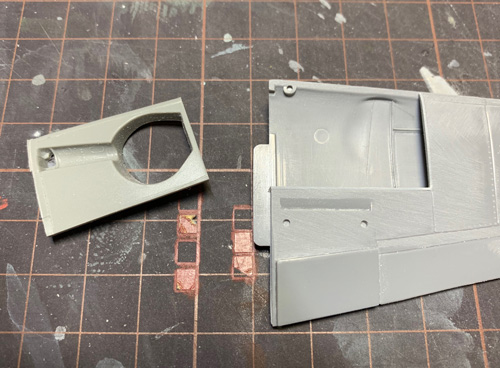

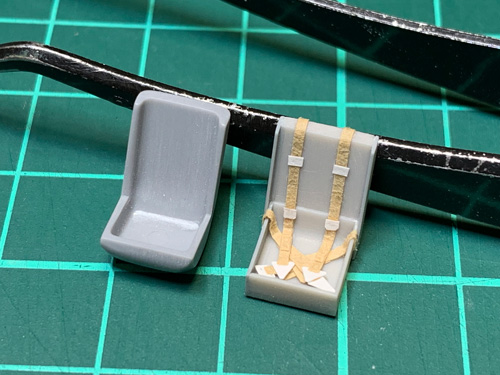

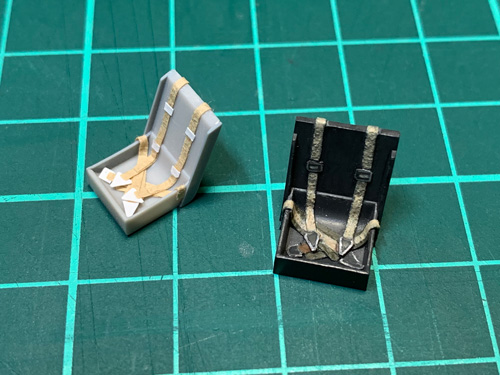

�h���ς݂̃V�[�g���a�����������������@�i�q���������� �f�|�U/�`�r�j�Ŏg�p�����̂ō�蒼���B

�����L�b�g�A�E���t�W�~���x�[�X�ɐ��@�����������́B

�V�[�g�x���g�̓R�[�q�[�t�B���^�[�A�o�b�N���̓R�s�[���A�ڒ��̓A���r�b�N���}�g�̂���g�p�����B

���A�V�[�g�̌`��A�V�[�g�x���g�̓��̑����t�����@�́A�H������@�ƕς��Ă���̂ł����ӁB |

|

���L�b�g�̃f�B�e�[���A�b�v�ŁA�𑜓x�̍����A�t�^�[�p�[�c���g�p����ƃo�����X�������̂ŁA�����ăL�b�g�̕��͋C�ɍ��킹�ĉ𑜓x������B |

|

�h������Ƃ���炵���Ȃ�̂ŁA�L���m�s�[��Ԃ̏ꍇ�͂���ŏ\�����Ǝv���B |